Eindrücke aus dem Bratschistentag Trossingen 2016 |

von Cornelia Brányik und Carlos María Solare

Cornelia Brányik: Wenn ich in meinem nicht-musikalischen Umfeld erzähle, ich komme gerade von einem Bratschenkongress, stoße ich meist auf fragende Gesichter. Was kann das sein? Ich behaupte, eine Veranstaltung, die süchtig macht und große Erwartungen weckt auf das nächste Mal. Eine gelungene Kombination aus musikalischen Höhepunkten, pädagogischen und musikwissenschaftlichen Beiträgen und nicht zu vergessen: persönlichen Begegnungen. Man speist mit Bruno Giuranna zu Mittag, holt sich ein Solistenautogramm oder trifft sich zum Ausklang auf einen Dämmerschoppen mit den Geigenbauern.

Cornelia Brányik: Wenn ich in meinem nicht-musikalischen Umfeld erzähle, ich komme gerade von einem Bratschenkongress, stoße ich meist auf fragende Gesichter. Was kann das sein? Ich behaupte, eine Veranstaltung, die süchtig macht und große Erwartungen weckt auf das nächste Mal. Eine gelungene Kombination aus musikalischen Höhepunkten, pädagogischen und musikwissenschaftlichen Beiträgen und nicht zu vergessen: persönlichen Begegnungen. Man speist mit Bruno Giuranna zu Mittag, holt sich ein Solistenautogramm oder trifft sich zum Ausklang auf einen Dämmerschoppen mit den Geigenbauern.Die Bundesakademie für musikalische Jugendbildung in Trossingen ist hierfür eine ideale Lokalität, idyllisch gelegen und mit einem Küchenpersonal, das offensichtlich das Hobby zum Beruf gemacht hat. Im Foyer erwarteten einen schon die Notenhändler mit mannigfaltiger Auswahl an Bratschenliteratur; hier lohnte sich der schnelle Zugriff. Diejenigen, die leer ausgingen, bekamen am Nachbarstand interessante Einblicke in die neue Internetseite Music4Viola, ein Programm mit komfortablen Suchfunktionen für Musikliteratur und deren Bezugsquellen.

Es lohnt sich auch ein Blick auf die neu gestaltete Homepage der Deutschen Viola-Gesellschaft, die nicht nur mit gelungenem neuem Logo aufwartet, sondern auch Leben eingehaucht bekam. Konzerte können vom Veranstalter selbst eingegeben und bekannt gemacht werden, die Information er

reicht nach dem „Segen“ der Geschäftsstelle sogleich alle DVG-Mitglieder per E-Mail. Wir hoffen auf intensive Nutzung.

reicht nach dem „Segen“ der Geschäftsstelle sogleich alle DVG-Mitglieder per E-Mail. Wir hoffen auf intensive Nutzung.Auf jedem Kongress, das ist Kult, trifft sich morgens um 9 Uhr das Viola-Ensemble. Wir lassen uns überraschen, wer kommt, entsprechendes Repertoire wird dann aufgelegt. Dieses Jahr fügte sich ein fidel aufgelegtes Dezett zusammen. Unsere 1. Vorsitzende, Frau Hideko Kobayashi, führte uns an, verstärkt um ein paar „Theaterleute“ und begeisterte Amateure. Ein Glücksfall, dass Oliver Tepe mit von der Partie war, denn er brachte einen gigantischen Notenbestand mit, von ihm selbst hervorragend arrangiert. Dieses Podium ist oft auch eine kleine Tauschbörse des überaus beliebten Notenmaterials.

Man sollte sich auch nicht die Gelegenheit entgehen lassen, die zahlreichen Instrumente auszuprobieren. Selten finden sich in dieser Dichte so viele Geigen- und Bratschenbauer aus dem In- und Ausland, die einem den direkten Vergleich ermöglichen. Wenn der Geigen-Professor am Nachbartisch mit virtuosen Tschaikowsky-Passagen brilliert, mag das einschüchtern, doch einmal die Hürde genommen, sinken schnell die Hemmschwellen. Es findet sich beim Ausprobieren ein Favorit, jemand gesellt sich dazu, sodass sich die Gelegenheit ergibt, die Bratsche von außen anzuhören – so ergeben sich wertvolle Erkenntnisse über den Markt an wirklich ausgezeichneten neuen Instrumenten.

Man sollte sich auch nicht die Gelegenheit entgehen lassen, die zahlreichen Instrumente auszuprobieren. Selten finden sich in dieser Dichte so viele Geigen- und Bratschenbauer aus dem In- und Ausland, die einem den direkten Vergleich ermöglichen. Wenn der Geigen-Professor am Nachbartisch mit virtuosen Tschaikowsky-Passagen brilliert, mag das einschüchtern, doch einmal die Hürde genommen, sinken schnell die Hemmschwellen. Es findet sich beim Ausprobieren ein Favorit, jemand gesellt sich dazu, sodass sich die Gelegenheit ergibt, die Bratsche von außen anzuhören – so ergeben sich wertvolle Erkenntnisse über den Markt an wirklich ausgezeichneten neuen Instrumenten. Zwischen den hochkarätigen Konzerten bot sich reichlich Möglichkeit der Horizonterweiterung bei diversen Fachvorträgen zum Beispiel über Lampenfieber – und natürlich immer wieder Bartók. Wie in der Meisterklasse von Prof. Roland Glassl vernommen, sollte das Faksimile des Manuskripts vom Bratschenkonzert unbedingt zur Grundausstattung eines Bratschers gehören. Erfreulich, dass selbiges nun offiziell zum Download im Internet zur Verfügung steht. Gebannt sitzt ein Kreis Interessierter um eine edel gebundene

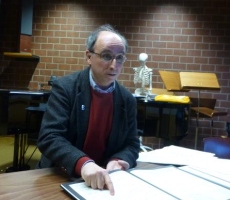

Zwischen den hochkarätigen Konzerten bot sich reichlich Möglichkeit der Horizonterweiterung bei diversen Fachvorträgen zum Beispiel über Lampenfieber – und natürlich immer wieder Bartók. Wie in der Meisterklasse von Prof. Roland Glassl vernommen, sollte das Faksimile des Manuskripts vom Bratschenkonzert unbedingt zur Grundausstattung eines Bratschers gehören. Erfreulich, dass selbiges nun offiziell zum Download im Internet zur Verfügung steht. Gebannt sitzt ein Kreis Interessierter um eine edel gebundene  Ausgabe des Manuskripts und lauscht den Ausführungen von Carlos Solare zur Entstehung des leider unvollständig hinterlassenen Werkes, dessen Struktur und Orchestrierung. Man begutachtet Bartóks hineingekritzelte Ziffernangaben: teilweise Angaben zur Dauer der verschiedenen Teile der Komposition, aber auch die Dokumentation der Fiebertemperatur des inzwischen schwer Erkrankten (in Celsius und, da zu dieser Zeit in den USA weilend, auch umgerechnet in Fahrenheit). Das Fazit der Untersuchung: Wir können nur ahnen, wie sich Bartók das Konzert – das er in einem Brief als „im Entwurf fertig“ bezeichnet hat – in Wirklichkeit vorstellte. Die Skizzen enthalten über weiten Strecken nur die Solostimme aber nur wenige Hinweise zur Form der Begleitung. Der bekannten Realisierung von Tibor Serly, in der die Komposition ihren zentralen Platz im Repertoire erobert hat, stehen jetzt andere zur Seite, die zum Teil sehr voneinander abweichen. Man mag die eine oder die andere vorziehen, aber sie bleiben alle Versuche, ein unlösbares Rätsel zu erleuchten.

Ausgabe des Manuskripts und lauscht den Ausführungen von Carlos Solare zur Entstehung des leider unvollständig hinterlassenen Werkes, dessen Struktur und Orchestrierung. Man begutachtet Bartóks hineingekritzelte Ziffernangaben: teilweise Angaben zur Dauer der verschiedenen Teile der Komposition, aber auch die Dokumentation der Fiebertemperatur des inzwischen schwer Erkrankten (in Celsius und, da zu dieser Zeit in den USA weilend, auch umgerechnet in Fahrenheit). Das Fazit der Untersuchung: Wir können nur ahnen, wie sich Bartók das Konzert – das er in einem Brief als „im Entwurf fertig“ bezeichnet hat – in Wirklichkeit vorstellte. Die Skizzen enthalten über weiten Strecken nur die Solostimme aber nur wenige Hinweise zur Form der Begleitung. Der bekannten Realisierung von Tibor Serly, in der die Komposition ihren zentralen Platz im Repertoire erobert hat, stehen jetzt andere zur Seite, die zum Teil sehr voneinander abweichen. Man mag die eine oder die andere vorziehen, aber sie bleiben alle Versuche, ein unlösbares Rätsel zu erleuchten. Carlos María Solare: Wie das Konzert von Bartók, wenngleich selbstverständlich aus vollkommen anderen Gründen, sind die Sonaten von Brahms ein „Problemkind“ im Repertoire aller Bratschisten. Die Frage, ob man die von Brahms genehmigte Viola-Fassung – die er bekanntlich als „ungeschickt und unerfreulich“ bezeichnete – aufführen oder vielmehr auf die Original-Version für Klarinette zurückgreifen soll, beschäftigt uns alle seit es diese beiden Werke gibt. In seinem Eröffnungsvortrag am Freitagabend gab Prof. Bruno Giuranna einen Überblick über die Quellenlage und demonstrierte anhand mehrerer kurzer Beispiele das Für und Wider von beiden Fassungen, wobei er von Giacometta Marrone d’Alberti, der Ehefrau des Bratschistentag-Gastgebers James Creitz, unterstützt wurde. Zum Abschluss erfolgte eine komplette Wiedergabe der f-Moll-Sonate durch beide Künstler. Anschließend sprach ich Herrn Giuranna darauf an, dass er in der Zeit, als ich bei ihm studieren durfte, die eine oder andere Stelle doch anders handhabte. Mit seinem unnachahmlichen, amüsiert-ironischen Ton erwiderte er: „Ich behalte mir das Recht zu ändern!“

Carlos María Solare: Wie das Konzert von Bartók, wenngleich selbstverständlich aus vollkommen anderen Gründen, sind die Sonaten von Brahms ein „Problemkind“ im Repertoire aller Bratschisten. Die Frage, ob man die von Brahms genehmigte Viola-Fassung – die er bekanntlich als „ungeschickt und unerfreulich“ bezeichnete – aufführen oder vielmehr auf die Original-Version für Klarinette zurückgreifen soll, beschäftigt uns alle seit es diese beiden Werke gibt. In seinem Eröffnungsvortrag am Freitagabend gab Prof. Bruno Giuranna einen Überblick über die Quellenlage und demonstrierte anhand mehrerer kurzer Beispiele das Für und Wider von beiden Fassungen, wobei er von Giacometta Marrone d’Alberti, der Ehefrau des Bratschistentag-Gastgebers James Creitz, unterstützt wurde. Zum Abschluss erfolgte eine komplette Wiedergabe der f-Moll-Sonate durch beide Künstler. Anschließend sprach ich Herrn Giuranna darauf an, dass er in der Zeit, als ich bei ihm studieren durfte, die eine oder andere Stelle doch anders handhabte. Mit seinem unnachahmlichen, amüsiert-ironischen Ton erwiderte er: „Ich behalte mir das Recht zu ändern!“ Am Abend spielte Prof. Hariolf Schlichtig mit der Pianistin Yumi Sekiya die Gambensonaten in G-Dur und g-Moll von Johann Sebastian Bach sowie die Sonate in B-Dur op. 107 von Max Reger. Letztere ist – wie die Brahms-Sonaten – auch ein Klarinettenwerk, das vom Komponisten für die Bratsche eingerichtet wurde. Hier gab es jedoch wenig Kopfzerbrechen über verschiedene Fassungen, dafür bewunderte man die Art, mit der Herr Schlichtig vollkommen unterschiedliche Arten der Tongebung für beide Komponisten fand. Zwar benutzte er zwei verschiedene Bögen, aber man hätte meinen können, dass er auch das Instrument gewechselt hätte: Die tiefliegenden Partien der Gambensonaten erklangen mit „al fresco“-Schroffheit während die schwebenden Linien der Reger-Werkes der samtigen Qualität einer Klarinette ebenbürtig waren.

Am Abend spielte Prof. Hariolf Schlichtig mit der Pianistin Yumi Sekiya die Gambensonaten in G-Dur und g-Moll von Johann Sebastian Bach sowie die Sonate in B-Dur op. 107 von Max Reger. Letztere ist – wie die Brahms-Sonaten – auch ein Klarinettenwerk, das vom Komponisten für die Bratsche eingerichtet wurde. Hier gab es jedoch wenig Kopfzerbrechen über verschiedene Fassungen, dafür bewunderte man die Art, mit der Herr Schlichtig vollkommen unterschiedliche Arten der Tongebung für beide Komponisten fand. Zwar benutzte er zwei verschiedene Bögen, aber man hätte meinen können, dass er auch das Instrument gewechselt hätte: Die tiefliegenden Partien der Gambensonaten erklangen mit „al fresco“-Schroffheit während die schwebenden Linien der Reger-Werkes der samtigen Qualität einer Klarinette ebenbürtig waren. Für die nächsten zwei Tage zog man in die Hochschule für Musik. Beim Konzert des Hochschulorchesters am Samstagabend spielte Prof. Roland Glassl den „Schwanendreher“ von Hindemith mit der ihm eigenen Verbindung von Leidenschaft und Intellekt. Das Orchester unter der Leitung von Prof. Sebastian Tewinkel begleitete ihn einfühlsam, so dass auch bei den lautesten Tuttistellen der Orchestersatz transparent und die Bratsche immer vernehmbar blieb. Es war auch sehr ermutigend zu beobachten, dass der Bürgermeister der Stadt und ein ehemaliger Ministerpräsident des Landes Baden-Württemberg nicht nur anwesend waren, sondern sich federführend für das Kulturleben der Stadt engagieren.

Für die nächsten zwei Tage zog man in die Hochschule für Musik. Beim Konzert des Hochschulorchesters am Samstagabend spielte Prof. Roland Glassl den „Schwanendreher“ von Hindemith mit der ihm eigenen Verbindung von Leidenschaft und Intellekt. Das Orchester unter der Leitung von Prof. Sebastian Tewinkel begleitete ihn einfühlsam, so dass auch bei den lautesten Tuttistellen der Orchestersatz transparent und die Bratsche immer vernehmbar blieb. Es war auch sehr ermutigend zu beobachten, dass der Bürgermeister der Stadt und ein ehemaliger Ministerpräsident des Landes Baden-Württemberg nicht nur anwesend waren, sondern sich federführend für das Kulturleben der Stadt engagieren. Beim Abschlusskonzert am Sonntagmittag waren leider einige Teilnehmer bereits abgereist. Wer noch bleiben konnte, erlebte ein erlesenes Konzert mit den Streichquintetten KV 406 in c-Moll von Mozart und op. 111 in G-Dur von Brahms. Die Professoren Winfried Rademacher (Violine), Hariolf Schlichtig (Viola) und Francis Gouton (Cello), sekundiert von Elsa Klockenbring und Tobias Reifland an den zweiten Stimmen, beschenkten uns mit zwei feinziselierten Interpretationen, die reichlich Gesprächsstoff für die lange Heimreise boten. Der inzwischen 28. Deutscher Bratschistentag war eine gelungene Veranstaltung dank des unermüdlichen Einsatzes der DVG-Vorstände sowie der Gastgeber vor Ort; es sei an dieser Stelle Frau Prof. Hideko Kobayashi, Frau Prof. Elisabeth Gutjahr, Herrn Dr. Peter Gries und Herrn Prof. James Creitz aufs Herzlichste gedankt.

Beim Abschlusskonzert am Sonntagmittag waren leider einige Teilnehmer bereits abgereist. Wer noch bleiben konnte, erlebte ein erlesenes Konzert mit den Streichquintetten KV 406 in c-Moll von Mozart und op. 111 in G-Dur von Brahms. Die Professoren Winfried Rademacher (Violine), Hariolf Schlichtig (Viola) und Francis Gouton (Cello), sekundiert von Elsa Klockenbring und Tobias Reifland an den zweiten Stimmen, beschenkten uns mit zwei feinziselierten Interpretationen, die reichlich Gesprächsstoff für die lange Heimreise boten. Der inzwischen 28. Deutscher Bratschistentag war eine gelungene Veranstaltung dank des unermüdlichen Einsatzes der DVG-Vorstände sowie der Gastgeber vor Ort; es sei an dieser Stelle Frau Prof. Hideko Kobayashi, Frau Prof. Elisabeth Gutjahr, Herrn Dr. Peter Gries und Herrn Prof. James Creitz aufs Herzlichste gedankt.• Deutsche Viola Gesellschaft: http://www.viola-gesellschaft.de/

• Amadeus Verlag: http://www.amadeusmusic.ch/

• Viola Store: http://www.violastore.de/

• Albrecht Löbner - Geigen- und Bratschenbaumeister: http://www.geigenbau-loebner.de/

• Wolfram Neureither - Bratschenbauer: http://www.neureither-luthier.com/

• Haat-Hedlef Uilderks - Geigenbaumeister: http://www.geigenbauonline.de/

Music4Viola schrieb am 17.09.2017 um 18:26

Der Organisator, die Deutsche Viola-Gesellschaft (www.viola-gesellschaft.de), empfiehlt folgende Unterkünfte: MotelOne (www.motelone.com), Hotel Drei Lilien (www.dreililien.com) und das Hotel Jägerhof (www.jaegerhof-wiesbaden.de).

Nagdi Nazmi schrieb am 16.09.2017 um 20:52

Guten morgen. Übernachtung?

Hideko Kobayashi schrieb am 21.01.2017 um 10:57

Der nächste Bratschisten Tag findet am 27.10.17 bis 29.10.17 in Wiesbaden statt. Ihr seid alle herzlich willkommen!

Music4Viola schrieb am 18.01.2017 um 17:57

Wann und wo der nächste Bratschistentag sein wird wissen wir leider noch nicht. Wir Fragen nach und veröffentlichen die Angaben so bald wie möglich.

Silvia Matile schrieb am 18.01.2017 um 17:49

Wann wird der nächste Bratschentag sein?

| Blog-Artikel Übersicht |

» Zur Blog Übersicht

| Newsletter |

Möchten Sie keine News mehr verpassen? Mit unserem Newsletter machen wir Sie auf die neuen Newseinträge aufmerksam.

Möchten Sie keine News mehr verpassen? Mit unserem Newsletter machen wir Sie auf die neuen Newseinträge aufmerksam.» Newsletter abonnieren

Besuchen Sie uns auf Facebook unter «Music4Viola». Die Newsbeitäge werden auch gepostet.

Besuchen Sie uns auf Facebook unter «Music4Viola». Die Newsbeitäge werden auch gepostet.» Zu Facebook